作品

-

林凱琪 LAM Hoi-Kei

在沙堆上露出的顯示器一角,播放著一片黑畫面,忽然一把把手電筒被扔進畫面中,一個接著一個墜落,光線在黑夜裡逐漸累積堆疊,於是我們慢慢地辨識出影片拍攝的沙灘場域。林凱琪表示:「一個由光堆疊出來的畫面…每個光線照射的方向都不太一樣,當光點落下會增加環境的亮度,漸漸地光亮顯明了環境的樣子。」

當影像播放,展呈空間也同步越顯明亮。其實人類早先是依據大自然運行來作為分割時間的度量單位,潮起潮落週而復始的規律循環,吞噬一去不復返的生命時間。「過去」、「過去」、「過去」…所有「過去」的層層疊加,限縮成此時此刻,然而此時此刻終究也被投擲在「過去」裡。曾經出現在海灘上的閃燈,有限的光照在大自然底下一閃即逝,所幸此起彼落,最終相互交融一片,在我們的意識裡亮起一片詩性場域,悠悠吟唱著曾經的歷史長河。 -

林凱琪 LAM Hoi-Kei

扔燈

Light Drops

錄像裝置

Video Installation

尺寸依場地而定Dimension Variable2020

-

凌瑋隆 LIN Wei-Lung

時間若是作為我們觀察的對象,它是不可捉摸的。 因為當人試圖測量時間時,那個片刻早就過去了,但不管時間 怎麼流逝,人們總能清楚地意識。柏格森(Henri Bergson, 1859-1941)在時間哲學中,認為時間是一種意識狀態(la durée)對於意識我們只能由直觀去把握,所以凌瑋隆用自己的身體去探問意識中的時間狀態,在意識與無意識的邊界上,向我們呈現時間的存有。

在展覽現場,他手指捏著幾個氣球睡覺,所在位置的天花板上有許多針頭,當藝術家睡著的一剎那,氣球會自然從手上鬆脫,飛升到天花板上被針頭刺破。強烈的爆破聲讓藝術家從睡眠中驚醒,被喚醒後再度用手指捏幾個氣球入睡,反覆執行相同的睡眠流程。藝術家表示:「透過進入睡眠的過程,在意識的邊緣與非常輕微的物件維持關係,猶如我們在半睡半醒、賴床或是失眠時,無意識與現實的痛苦拉扯,最終將不斷累積的身心疲勞置入潛意識裡。」 -

凌瑋隆 LIN Wei-Lung

睡眠嘗試:氣球/針

Sleeping Practice: Balloon & Needle

現場行為實作╱影像文件, Full HD 1920×1080p,循環播放

Live Performance with Balloons and Needles, Video Documentation, Full HD 1920x1080p, Loop Play尺寸依場地而定Dimension Variable

2021 -

凌瑋隆 LIN Wei-Lung

睡眠嘗試:氣球/針

Sleeping Practice: Balloon & Needle

現場行為實作╱影像文件, Full HD 1920×1080p,循環播放

Live Performance with Balloons and Needles, Video Documentation, Full HD 1920x1080p, Loop Play尺寸依場地而定Dimension Variable

2021 -

凌瑋隆 LIN Wei-Lung

睡眠嘗試:氣球/針

Sleeping Practice: Balloon & Needle

現場行為實作╱影像文件, Full HD 1920×1080p,循環播放

Live Performance with Balloons and Needles, Video Documentation, Full HD 1920x1080p, Loop Play尺寸依場地而定Dimension Variable

2021 -

何堯智 HO Yao-Chih

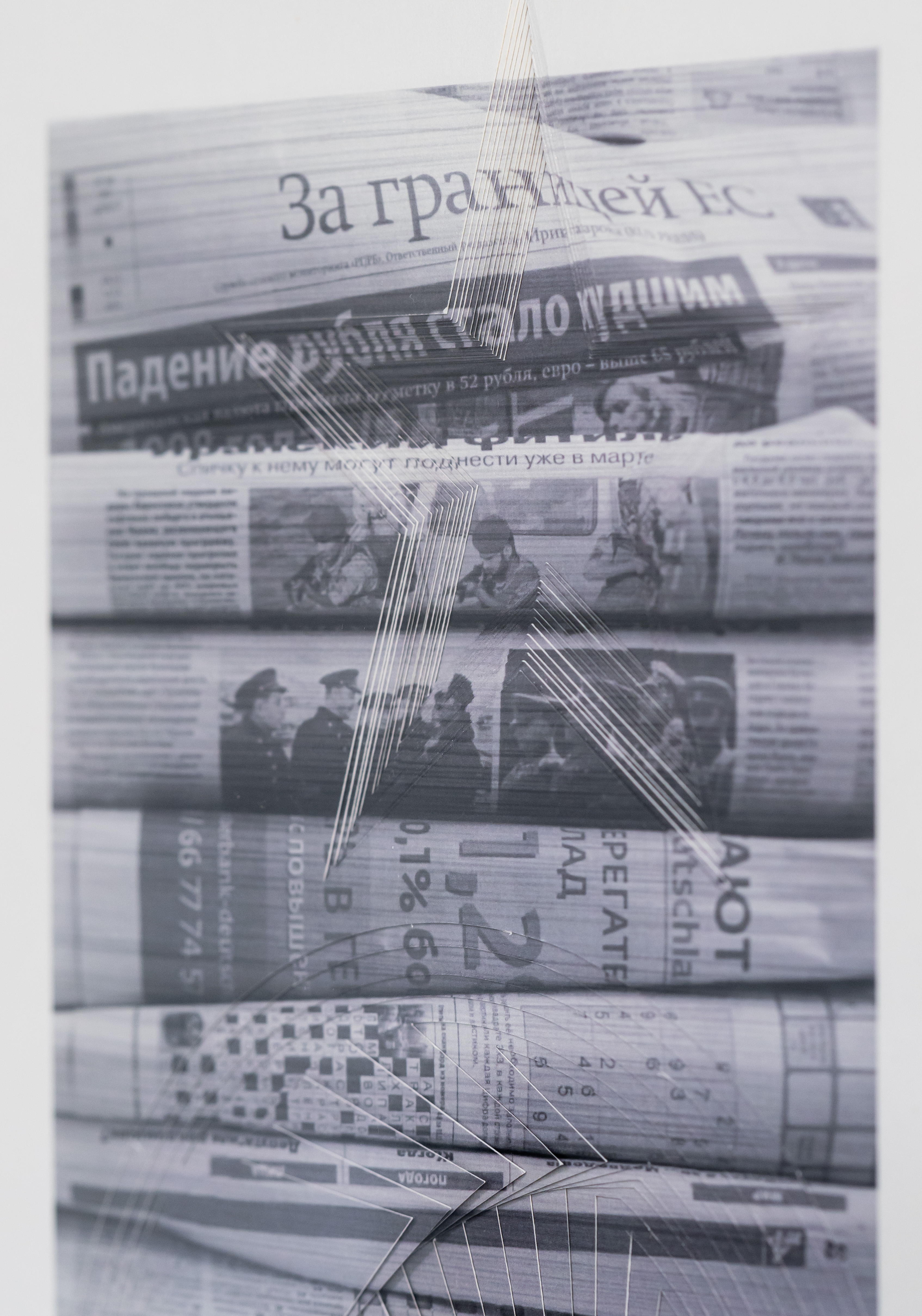

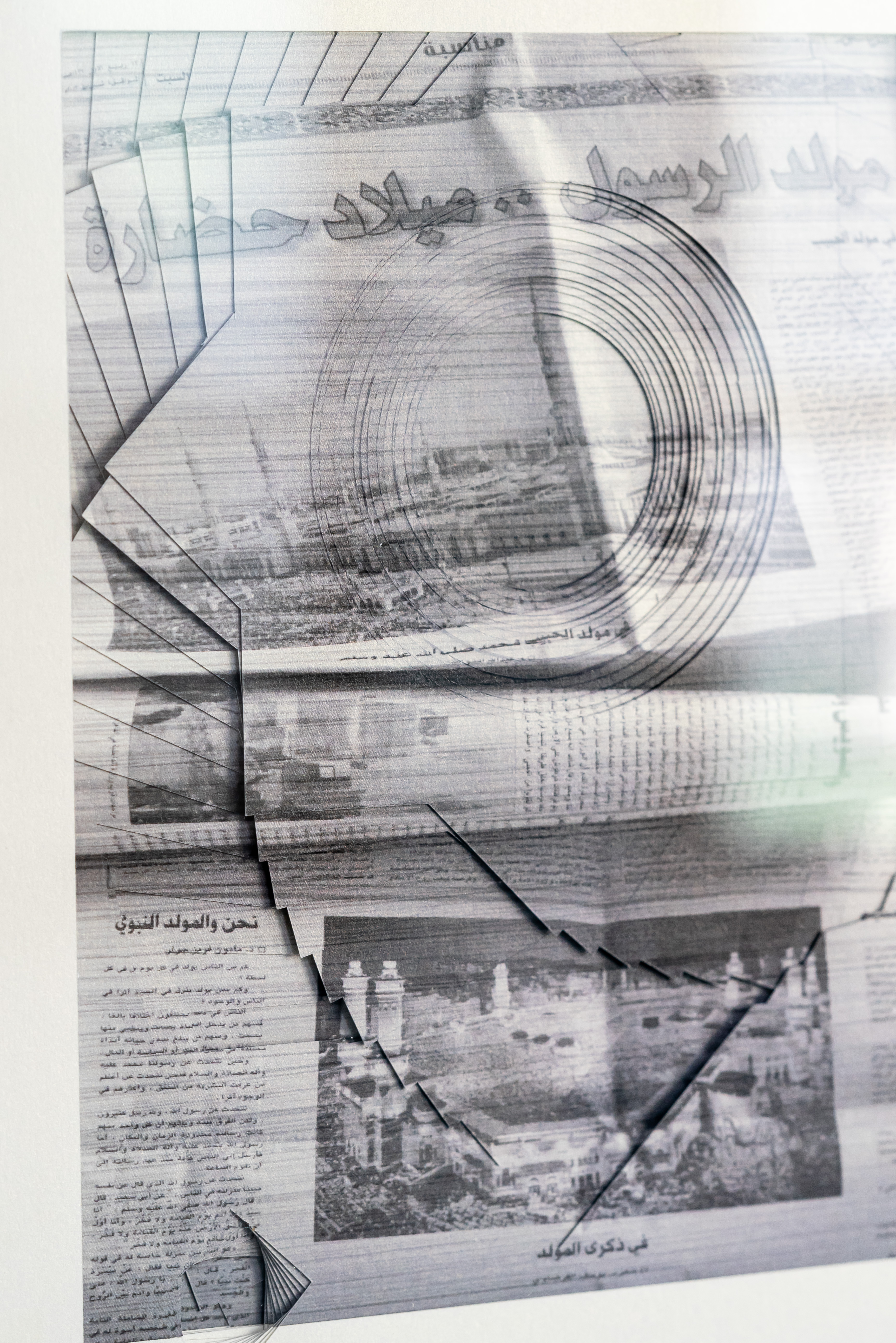

報紙通常分為多個版別,刊載不同主題的新聞消息、評論專欄等。自十七世紀報紙在歐洲開始興起,隨著印刷術的發達逐漸普及,在網路媒體時代來臨之前,報紙一直被視為生活中相當重要的傳播媒體。何堯智選擇報紙當前的歷史意義,透過報紙自身質地,例如報紙發行傳播的即時性,現實的再現與其媒體效應,或是各種國族語言的特殊地域性,以及它所代表著閱聽言論的自由尺度等等。只是藝術家一改報紙扁平輕薄的閱讀特性,將其成堆,然後拍攝具有厚度的報紙外觀,從其外表自然地透露政治經貿、娛樂影劇、時事圖文等等的閱讀,並以各式的紙切刀法,將文化結構底蘊的符號寓意刻畫在表面影像上。

作品《閱讀時間─61╱阿拉伯文─II》表面是伊斯蘭「八角星」符號;作品《閱讀時間─62╱俄羅斯文》表面是共產主義「星形、鐮刀與鎚子」符號。 -

何堯智 HO Yao-Chih

閱讀時間:62╱俄羅斯文

Reading Time-62 / Russian

平版印刷、紙切

Lithographic Printing, Paper Cutting 30×21×1cm

2016 -

何堯智 HO Yao-Chih

閱讀時間:61╱阿拉伯文-II

Reading Time-61 / Arabic-II

平版印刷、紙切

Lithographic Printing, Paper Cutting 30×21×1cm

2016 -

吳佳容 WU Chia-Jung

在螢幕面前,人們總是習慣不停的轉台切換,一則訊息到另一則訊息,一個節目到另一個節目。當網路上選擇越多,專注的時間就越短暫。當訊息越破碎,空虛、無聊反而會滲進片段的間隙中。於是人們會繼續用更龐大的影像訊息來掩蓋、轉移無聊,繼續不斷跳轉、快轉影片,直到忘記時間流逝,也忘記自己看了什麼。

吳佳容的創作,一直以來關注著新世代使用影像媒介的種種感知經驗,特別是透過某種負的簡約手段來創作。她把影像媒介上的資訊一層層的揭除,直到讓我們看見呈載影像的某種事實背景。作品《像騎腳踏車一樣》是藝術家用身體回應關於跳轉、快轉的網路閱讀慣性。在影片播放中時間軸的上方出現一輛腳踏車,影片的前進速度是透過藝術家騎腳踏車來推進,腳踏車的速度控制著時間軸的播放速度。 -

吳佳容 WU Chia-Jung

像騎腳踏車一樣

Like Riding a Bike

單頻道錄像, 1 小 時 40 分Single-Channel Video, 1:40'

尺寸依場地而定Dimension Variable2021

-

王鼎曄 WANG Ding-Yeh

藝術家用高速攝影拍攝《瞳孔上的光亮》,身體的自律神經告訴我們,相對於外在世界的時間,身體內部有一個週而復始的時鐘,千分之一秒時間縮放的反射調控,在不知不覺中進行;雖然時間知覺會配合我們的身體,但身體自己也是一個時間結構的有機體,有自己的節奏與頻率。所以作品中,不管是瞳孔在看或是被看,藝術家透過機械鏡頭,試圖傳達─身體的內在時間經驗,在面對社會標準化時間已然失去抵抗能力─以至如作品《在那深處的眼淚 》中反覆的洗手,水流與洗滌搓揉的過程,在當今的世代底下成為一種自我潔淨的分別儀式。這樣的分別,也包括從身體的有限性走出自我,從外部觀看自己,從自身的有限性,計算無限的存在,以至凝視他所屬的全體,發現人一生持續不斷的「現在」,只是浩瀚無垠時間裡的一瞬間。如牆上所示「我會死兩次,一次是靈魂離開;再次是從你的記憶中消失。」

-

王鼎曄 WANG Ding-Yeh

瞳孔上的光亮

Light Spot on Pupil

錄像裝置, 7 分 30 秒Video Installation, 7'30"

尺寸依場地而定Dimension Variable 2018

-

王鼎曄 WANG Ding-Yeh

在那深處的眼淚

Tears in the Depths

錄像裝置, 10 分 56 秒Video Installation, 10'56"

尺寸依場地而定Dimension Variable 2018

-

王鼎曄 WANG Ding-Yeh

離開與消逝

Leaving and Vanishing

紅土、膠 Red Earth, Glue

尺寸依場地而定Dimension Variable 2018 -

王鼎曄 WANG Ding-Yeh

離開與消逝

Leaving and Vanishing

紅土、膠 Red Earth, Glue

尺寸依場地而定Dimension Variable 2018 -

文─有章藝術博物館研究員 陳彥伶

凝結「現在」的儀式─OUR MUSEUM 中的 our museum

有章藝術博物館(以下簡稱藝博館)的本館建築外,有著斗大的 OUR MUSEUM 與建築物等高的字樣宣示著這是「我們的」藝博館,這裡的「我們」意指包含大眾、藝術家、策展人和全校師生同在的我們,指涉一種博物館的公共性, 強調公眾參與(public engagement)並營造一個屬於大眾的公共空間。如果大寫帶有如此的開放意義,小寫的our museum 則代表相對親密的「我們」,一個蘊含校史,擺放著典藏品的神聖之地,OUR MUSEUM 中的 our museum 是一 座美術館中的美術館。

在「現在幾點鐘─我們的七個『現在』儀式」策展框架下,隱藏著一個平行儀式:我們的典藏展,在特別規劃的空間中展有九件平面作品,包含由臺藝大師長與優秀校友所創作的經典油畫、水墨畫。空間入口處上有一排霓虹燈形塑的our museum,一明一滅閃爍中邀請觀者身歷儀式之境,彷彿步入時間暫停的空間,在幽暗的氛圍裡,每一圈映照在作品上的光暈,召喚著典藏品的時代性,觀者藉此梳理與美術館共有的藝術脈絡,拾起包裹著「我們的」身份認同。

our museum 展出的典藏品代表著不同時刻的「現在」:包含林錦濤2018 年的創作《野柳清濤》,還展出窗外一隅的夢境,是邱武德1982 年的油畫作品《如夢》;以及藝術家幼時記憶中佇立的樹,是侯飛月1972 年《童年的詩》,其呼應著藝博館 本館前高聳的椰子樹;也展示一則寓言故事,是藝術家陳志誠 1985 年的大幅油畫創作《和平遊戲》;而黃元慶1970 年的作品《人物》也展示其中,畫裡的人群相聚於似清晨又似夕陽的風景中,悠遊於沒有時間流逝的平靜裡;our museum也特別展出藝博館創辦者黃光男的四聯幅水墨畫─2006 年的《秋光圖系列》,一抹並排的墨色中,濃淡漸層下留有幾道底白,露出秋光的絲絲涼意;而劉高興 1979 年的油畫作品《人生》,描述著人類一生的重要時刻,儀式般地佈局於畫面中;賴武雄 1966 年的作品《魚的啟示》更似一場儀式,透過「閾限作用」(liminality)轉換創作者與觀者的 狀態,使二者皆見證了啟示的神聖性;簡正雄 1980 年的《我與畫》則表現了創作的過程如同一場面對自我的儀式,藝術家描繪正在創作的「我」,畫中的繪者代替藝術家揮筆,在畫布的畫布裡投射出藝術家的思緒。

當我們被時代簇擁著而急於前行,our museum 保存了一方空間的靜謐,在其中,每一件展出的典藏品凝結了每一個 珍貴的「現在」,邀請觀者駐足於作品前,凝視著歷史的洪流,凝視著此時此刻。 -

有章藝術博物館經典作品展 Classic Works Exhibition of Our Museum

邱武德 CHIU Wu-Te

林錦濤 LIN Chin-Tao

侯飛月 HOU Fei-Yueh

陳志誠 CHEN Chih-Cheng

黃元慶 HUANG Yuan-Ching

黃光男 HUANG Kuang-Nan

劉高興 LIU Kao-Hsing

賴武雄 LAI Wu-Hsiung

簡正雄 CHIEN Cheng-Hsiung

-

有章藝術博物館經典作品展 Classic Works Exhibition of Our Museum

邱武德 CHIU Wu-Te

林錦濤 LIN Chin-Tao

侯飛月 HOU Fei-Yueh

陳志誠 CHEN Chih-Cheng

黃元慶 HUANG Yuan-Ching

黃光男 HUANG Kuang-Nan

劉高興 LIU Kao-Hsing

賴武雄 LAI Wu-Hsiung

簡正雄 CHIEN Cheng-Hsiung

-

有章藝術博物館經典作品展 Classic Works Exhibition of Our Museum

邱武德 CHIU Wu-Te

林錦濤 LIN Chin-Tao

侯飛月 HOU Fei-Yueh

陳志誠 CHEN Chih-Cheng

黃元慶 HUANG Yuan-Ching

黃光男 HUANG Kuang-Nan

劉高興 LIU Kao-Hsing

賴武雄 LAI Wu-Hsiung

簡正雄 CHIEN Cheng-Hsiung

-

洪韵婷 HUNG Yun-Ting

時間測量術日益精進,使我們很容易把時間和測量時間的工具混為一談。換句話說,時鐘上的時間被等同了時間本身的感受,而一個特殊的時鐘表明這樣的感知謬誤。

展場上,一個黑鐵時鐘表面持續生鏽,秒針在同一秒位置持續顫動著。這樣的一秒也同時指涉著另一個時間概念 ─國際換日線。它是一條讓地球上的人類可以換算出一個通用的時間,並且透過秒鐘的標準化加以校準。時間校準標示著全球化訊息的流通,每個地區都調整為相互的關係,同步化使得空間也同質化。在作品《換日線》中,一道在換日線所拍攝的陽光,連同一巨大塑料帷幕將植栽所屬空間對切為二,這是一條藝術家按著旅遊書的建議,讓自己的身體在國際間旅行遷移,在各種陌生的文化中混雜、變異。洪韵婷表示:「這個界線/限可以是線條的『線』,也可以是限制的『限』,一條不是自我的線也不是他者的線,一個存在於域內與域外的狀態。」 -

洪韵婷 HUNG Yun-Ting

沒有記憶的世界是只有現在的世界

A world without memories

is a world of present

時鐘、黑鐵Clock, Iron

25cm × 25cm × 10cm

2015

-

洪韵婷 HUNG Yun-Ting

沒有記憶的世界是只有現在的世界

A world without memories

is a world of present

時鐘、黑鐵Clock, Iron

25cm × 25cm × 10cm

2015

-

洪韵婷 HUNG Yun-Ting

換日線

Date Line

植物、塑膠布、鐵件、影像

Plants, PVC Sheet, Iron, Image

尺寸依場地而定Dimension Variable 2018 -

馮君藍 FUNG Stanley

在馮君藍的攝影美學底下,有著一種來自聖經文本的深度參照。藝術家將深奧的神學哲理,轉化提升成一種單純的情感,一種關乎人類靈魂救贖的關懷。「永恆」一直是基督復活信仰的形上學主題,它不同於無窮無盡的時間,或者嚴格說「永恆」這個東西不是「時間」,因為它完全超越了時間。如果我們說,相片是重現不可能再度發生的一瞬間,那在馮君藍作品中,上帝似乎就正在這一瞬間裡默然行動。看他的作品有一種看繪畫作品的「非時間」感受,讓我們想起林布蘭(Rembrandt van Rijn, 1606-1669)作品中大量宗教題材的戲劇場景。十七世紀經歷了宗教改革,荷蘭的新教環境影響,「唯獨聖經」(Sola scriptura)造就了林布蘭繪畫中的宗教直觀,他的繪畫不是圖解聖經,而是「人」在聖經故事裡的種種遭遇;同樣馮君藍以身邊的朋友為攝影對象,鏡頭所傳達的是各種情境底下的幽微人性,一種「人」與「信仰」之間所觸發的深度同情與理解。

-

馮君藍 FUNG Stanley

〈微塵聖像〉系列:天命

DUST ICON-The Providence

藝術相紙、數位微噴

Hahnemühle Paper, Digital Fine Art Print 125×92.5cm版次2/7 Edition 2/7 2018

-

馮君藍 FUNG Stanley

〈微塵聖像〉系列:主的使女

DUST ICON-The Lord's Handmaiden

藝術相紙、數位微噴

Hahnemühle Paper, Digital Fine Art Print 125×92.5cm版次4/7 Edition 4/7 2012

-

馮君藍 FUNG Stanley

〈微塵聖像〉系列:福音之子

DUST ICON-The Son of Gospel

藝術相紙、數位微噴

Hahnemühle Paper, Digital Fine Art Print 125×92.5cm版次3/7 Edition 3/7 2011

-

馮君藍 FUNG Stanley

微塵聖像〉系列:靈童

Spiritual Child

藝術相紙、數位微噴

Hahnemühle Paper, Digital Fine Art Print 125×92.5cm 版次2/7 Edition 2/7 2013〈微塵聖像〉系列:哈拿

DUST ICON-Hannah

藝術相紙、數位微噴

Hahnemühle Paper, Digital Fine Art Print 125×92.5cm版次2/7 Edition 2/7 2008

-

馮君藍 FUNG Stanley

羔羊

The Lamb

藝術相紙、數位微噴

0×55cm

版次1/7 Editio 1/7

2016

春天

Spring

藝術相紙、數位微噴

0×55cm

版次1/7 Editio 1/7

2016

出道前

Before Mission

油畫布、數位微噴

Oil Painting Canvas, Digital Fine Art Print

油畫布展覽版

2015

-

吳其育 WU Chi-Yu

「從前發生的事情,每天都要一直重複地說,有一天、有一天、一直到有一天…」影片旁白是吳其育口述著蘭嶼達悟族的創世神話。這與其說是口述,更應該說藝術家用同樣的方式對觀眾傳講著同樣的神話。

島嶼上發生的歷史真實,是由人類製造或使用它的方式來界定,神話所企圖重建的就是一個清晰真實的自然現象,因此我們發現《折射》影片的切割展呈與畫面虛實交錯,一如神話中所操控從反自然到偽自然的顛倒過程,它向我們透露著蘭嶼與台灣之間一種隱微的主體批判,與一種異化與同化的微妙存在。神話原本指先民們面對各種神秘的大自然現象所賦予的故事性、擬人化解釋;但在當代根據羅蘭.巴特(Roland Barthes, 1915-1980)的觀點,人們集體將社會權力分配和歷史發展制約下的意識形態視為自然,並大量散播成永恆真理。 -

吳其育 WU Chi-Yu

折射

Refraction

錄像裝置,9 分 46 秒,Full HD,雙聲道Video Installation, 9'46", Full HD, Stereo

尺寸依場地而定Dimension Variable 2015

-

吳其育 WU Chi-Yu

折射

Refraction

錄像裝置,9 分 46 秒,Full HD,雙聲道Video Installation, 9'46", Full HD, Stereo

尺寸依場地而定Dimension Variable 2015

-

吳其育 WU Chi-Yu

折射

Refraction

錄像裝置,9 分 46 秒,Full HD,雙聲道Video Installation, 9'46", Full HD, Stereo

尺寸依場地而定Dimension Variable 2015